彼得森国际经济研究所的非驻地研究员,哈佛大学肯尼迪学院的教授,《曲线背后:制造业还能提供包容性增长吗?》的作者,罗伯特·Z·劳伦斯在Project Syndicate上的专栏文章认为,特朗普和哈里斯都不该把制造业当作包容性增长和低技能工人就业的工具。制造业承担这一角色的时代早已过去,任何贸易或工业政策都无法使其恢复。

在美国总统竞选的最后阶段,特朗普和哈里斯分别提出了复兴制造业的计划,以便为没有大学学历的工人创造中产阶级就业机会。

然而,他们只是迎合了选民对过去时代的怀旧情绪,还忽视了制造业如今作为增长和机会来源的作用已经大幅削弱。

特朗普提议通过设置高额关税消除美国的制造业贸易逆差。他将美国制造业就业的长期衰退,归因于不良的贸易协议和其他国家(尤其是中国)的不公平行为。

他认为,通过贸易壁垒封闭经济可以扭转这一趋势,并大幅增加美国的制造业就业机会。

哈里斯则计划在拜登政府的工业政策基础上进一步加码,增加1000亿美元的联邦补贴,支持未来的制造业发展。

这些政策建议极为短视。

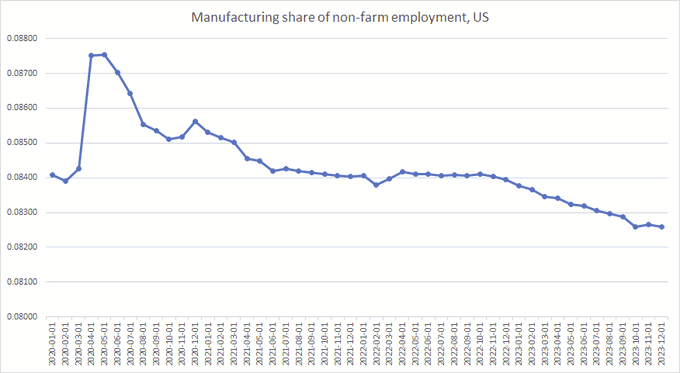

制造业在美国总就业中所占比重从20世纪70年代的30%降至如今的不到8%,这是自动化、生产率提升,以及需求从商品向服务自然转移等长期结构性因素导致的,而非仅仅是贸易政策或国内产业政策所能扭转的。

其他发达经济体和新兴市场经济体中,制造业就业比例也出现类似下降,即使在那些长期保持制造业贸易顺差的国家,包括德国、日本、新加坡、韩国和中国。

这些趋势让人怀疑特朗普的信念——缩小贸易逆差是刺激制造业就业的关键。

此外,无论采取何种产业政策,成熟经济体中制造业就业比例都在下降。这一趋势在推行自由市场政策的经济体(如香港、美国、英国和德国)和采用干预主义政策的经济体(如日本、韩国和中国)中都很明显。

这些事实进一步削弱了对自由市场政策导致制造业岗位流失的指责,也表明更多干预性产业政策未必能显著逆转这一趋势。

美国的自身经验也提供了类似的教训。

制造业就业占比的下降趋势,早在20世纪50年代和60年代美国国际贸易在经济中占比很低时就已显现。即使在2019至2024年间,尽管拜登政府保留了特朗普的关税政策并推行了更具干预性的产业政策,制造业就业也仅增长了1%。

这种趋势可能还会继续。尽管拜登政府的政策已经落实,美国劳工部在2023年依然预计未来十年美国制造业就业比例将继续下降。

所有证据,都指向了驱动制造业在就业和GDP中占比长期下降的深层次原因。这种历史趋势表明,随着经济发展,制造业就业比例呈现倒“U”型曲线:在发展的初期阶段制造业就业比例上升,但随着经济进一步发展则开始下降。

如今,许多国家正走在这一曲线的右侧,制造业就业的趋势类似于农业早先的情况。随着农业生产力的提高,农民数量减少,因为食品价格下降并不会导致需求大幅增加。

同样,制造业生产力提高后商品变得更便宜,但人们将更多收入花在服务上,而对商品的需求没有等比例上升,因而制造业工人需求也随之减少。

虽然出口可以带来一些额外需求,但不足以永远支持就业增长。

与此同时,技术变革也使制造业的就业需求转向更高学历的工人。

年长的美国人或许还记得几十年前,高中学历的工人也能获得制造业的高薪工作和福利,但如今制造业岗位越来越需要至少大学学历的工人,这一趋势还可能持续。

在发达和发展中经济体,产业政策的核心目标之一是推动新兴制造技术的发展。

许多国家希望掌握节省劳动力的数字技术(如机器人和增材制造/3D打印)、需要高技能的技术(如纳米技术和先进材料)以及绿色技术(如电动汽车,即“轮子上的计算机”)。

尽管人工智能的全部影响尚不明确,但许多应用很可能会进一步提高对技能和学历的要求。

因此,下一届政府应更加重视促进整个经济增长和包容性的政策。这包括工作调整和岗位推荐支持、对失业工人的工资损失保险以及用于技能培训和学徒项目的资助,以帮助工人获得中产阶级收入的岗位和职业。

美国的结构性政策应进一步扩大并根据社区需求进行调整。

制造业在数字经济硬件的供应、人工智能所需的半导体(国内生产可能对国家安全很重要),以及去碳化所需的太阳能电池板、风力涡轮机和电动汽车方面确实起着关键作用。然而,不能将这些行业作为低技能工人包容性增长和就业的工具。